1.基本方針

新潟国際情報大学は、地域社会に開かれた大学として、公開講座や産官学連携はもとより、地域連携活動などを通じてこれまで培ってきた教育・研究の成果を広く社会に還元するため、様々な取り組みを推進する。

2.目標

本学は、新潟国際情報大学中期計画Ⅲ(2025~2029)2030-NUISビジョン5に則り、大学の役割として地域社会のための<国際・情報>教育、ビジョンの5番目の柱である「社会に支持される大学」を目指し、地域と有機的な連携をすることによって、新しい教育のスタイルを確立し発信する。グローバルな価値とローカルな価値が融合する「グローカリゼーションの時代」に、幅広い教養に支えられ、変化に柔軟に適応し、自ら考え、たくましい実践力をもち、さらには地域貢献ができる、想像力豊かな人材の育成をする。真の国際人の育成をしていく大学として、国際社会の共通の目標であるSDGsに取組むことで、社会課題に関心を持たせると同時に、国際社会で活躍のできる人材の育成を図る。

3.活動指標(5項目)

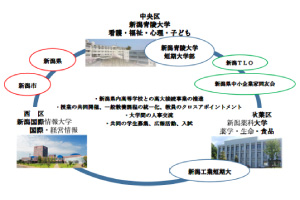

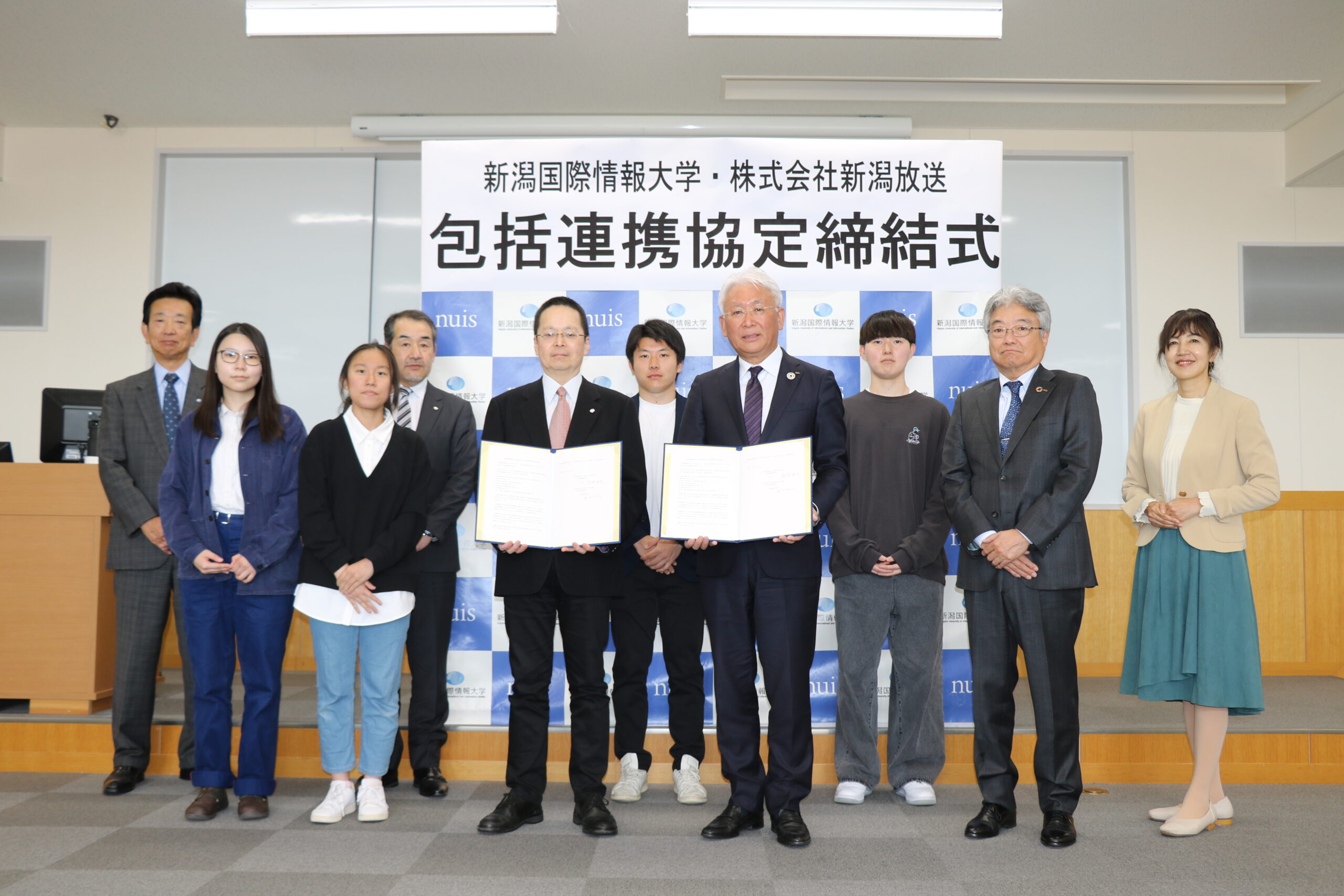

(1)包括連携協定または覚書の締結先を1件以上増加させる。

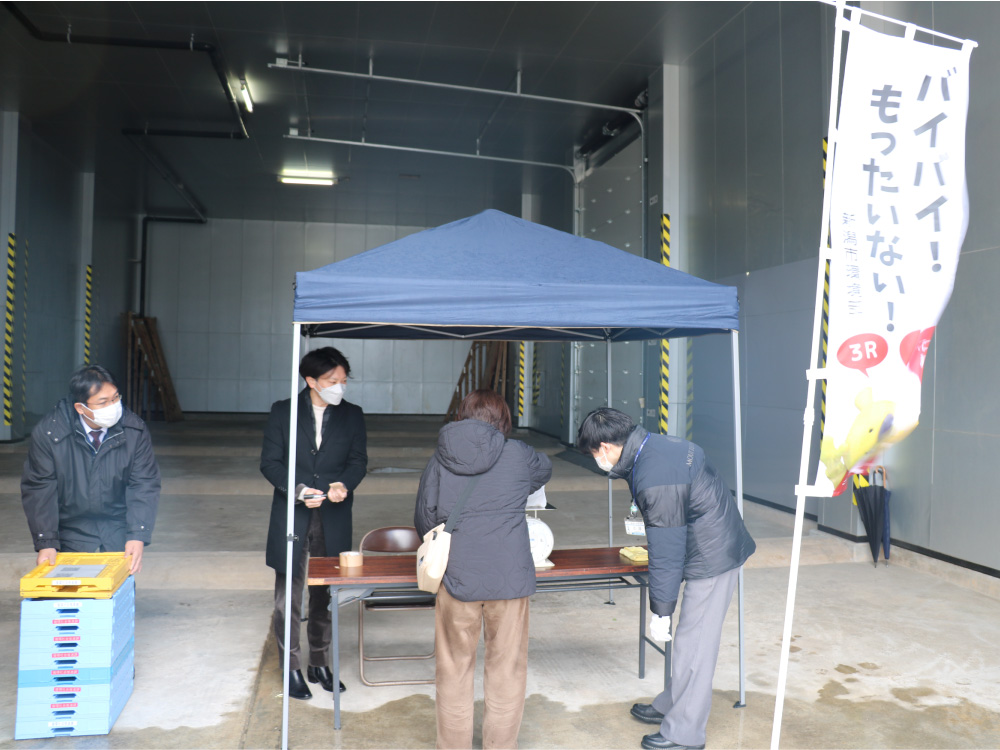

(2)自治体や地域団体、産業界等とSDGsに関連した連携事業を1件以上実施する。

(3)地域連携に関わるテーマの講演会を1回以上実施する。

(4)地域連携活動の報告会を1回以上実施する。

(5)新潟中央キャンパスの社会連携拠点「ツナグ」でセミナーを1回以上開催する。

4.アウトカム指標(2項目)

(1)自治体や地域団体、産業界等との連携事業への学生の参加を全体の4%以上を目指す。

(2)活動指標に掲げた連携事業、講演会の出席者の満足度80%以上を目指す。