情報システム学科

経営情報学部

経営情報学部

情報システム学科

社会の未来を創る

情報システム学科

社会の未来を創る

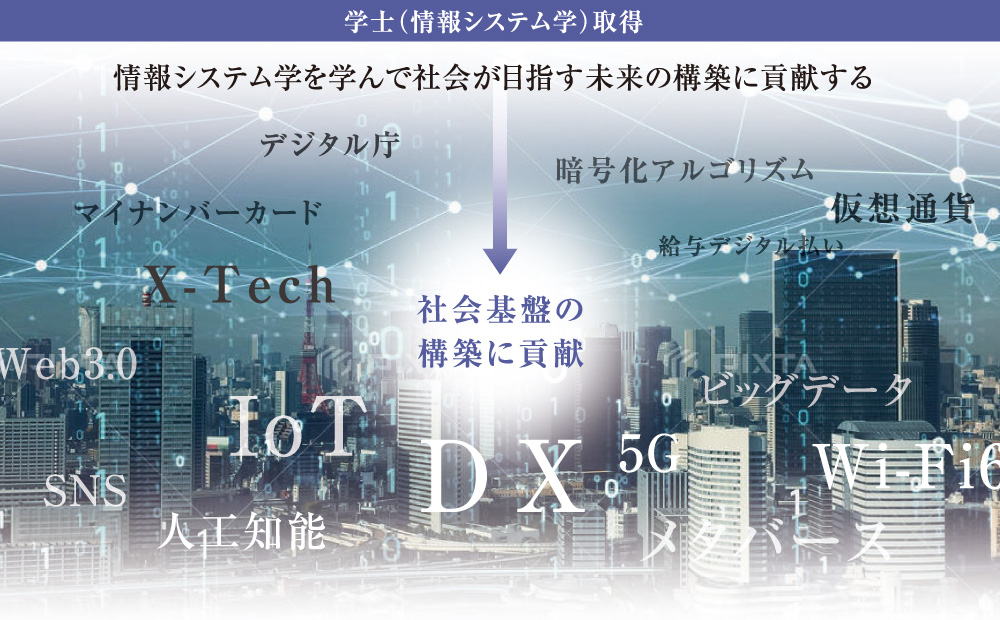

情報システムで未来の社会に貢献

情報システム学科では社会基盤である「情報システム」について幅広く学ぶことで、情報システムをベースとしたモノづくりができる人材、情報システムを活用して未来の社会に貢献する人材を育成します。

人間は情報を判断して何をするかを決めます。

そのような情報や労働力がどんどん情報システム化されてき人間社会が目指す未来の大きな基盤になりつつあります。

情報システム学の原理や応用を学び社会に加わることで、そのような未来の構築に貢献することかできます。

■目指す職業

[情報システム企画・開発・運用・保守職(含システムエンジニア)][AIプランナー/AIエンジニア)][システムアナリスト][ネットワークエンジニア] [ITスペシャリスト]など

情報システム学科3つの学び

01 情報システムの理論を学ぶ

情報システムとは、「情報」の「システム」のこと。数学や情報科学などの基礎科学や、工学、情報システム学の各種基礎的分野の知識を身につけ、理論的に理解していきます。

【科目例】

コンピューターシステム、人工知能、データサイエンス、情報倫理、線形数学、コンピュータビジョン、知識情報、機械学習など

02 情報システムの構築を学ぶ

情報システムは、人間および、社会の問題解決のために構築されるものです。

構築の基本は、要求定義、設計、製造、テストで、一貫した知識体系を学ぶことで身につきます。

【科目例】

ソフトウェア開発、オブジェクト指向開発概論、プログラミング環境、情報システム設計、情報システム開発、データベース論、ネットワークコンピューティング、オペレーティングシステム など

03 情報システムの運用を学ぶ

情報システムは、運用を通して、社会に役立たなくてはなりません。特に、主要ビジネスにおいては、 データベース、セキュリティ、ネットワークに関わる情報システムの運用・保守が必須です。

近い将来、AIと情報システムが融合して、未来の社会基盤になることは避けられず、広い意味での情報システムの応用を学ぶことで、社会に活躍できる人材となります。

【科目例】

ソフトウェア開発、オブジェクト指向開発概論、プログラミング環境、情報システム設計、情報システム開発、データベース論、ネットワークコンピューティング、オペレーティングシステム など

多彩な講義の中から、その一部を紹介します。

多彩な講義の中から、その一部を紹介します。

情報システム

情報システムの基本技術と応用について学びます。生活に身近な事例を取り上げて、情報システムの開発者、利用者、サービス提供者の立場から考えます。特に、社会や企業などの人間活動との関りが情報システムに必要であることを学びます。

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発における計画の立案、要求分析・定義、設計、実装、テスト、保守、改良の工程を構造化手法とオブジェクト指向手法の観点から学びます。デ一タを重視した論理的立判断ができること、および、基本的な専門技術を習得します。

ネットワークコンピューティング

情報システムが基盤になる現代社会ではネットワーク技術が必要不可欠なものとなっています。小規模な閉じたネットワークであるLAN、大規模でオープンなインターネットについてそれらの仕組み、運用、セキュリティの考え方と対策について学びます。

プログラミング環境

コンピュータによりプログラムを作成する際に必要なソフトウェアに関する知識や技術を学びます。企業などにおける情報システムを運用するサーバ、アプリケーション開発環境、組み込みシステムなどで用いられているLinux OSを学びます。

情報セキュリティ

情報セキュリティは情報システムを安全に運用するための中心的役割を担います。情報セキュリティが必要な背景、個々の要素技術、その技術を具現化した製品の適用と利用技術および、組織経営にとっての情報セキュリティの位置づけについて学びます。

人工知能

人工知能を自ら実装することを学びます。人工知能の技術は近年大きく進歩し、自動運転や画像認識などの情報システムで不可欠となりつつあります。実装には、ゲーム=現実世界を抽象化したものを利用し、人工知能への理解を目指します。

データベース論

情報システムへの応用範囲が広いデ一タベースについて、利用される技術や仕組み、概念、モデルなどについて学びます。特に関係デ一タベースを中心に説明し、主キーや正規化を具体的に理解して、デ一タベース設計、利用における基本技術を習得します。

経営学入門/経営情報論

経営情報学部の学びとして経営学の基礎について学びます。はじめて経営学に触れる学生のために、基本的な知識を包括的に分かりやすく解説します。

また、経営情報学の基礎についても学びます。産業と業務現場の変化や、現場の業務をプロセス連鎖として改革するビジネスプロセスマネジメント(BPN)について学びます。

情報処理演習

基礎から専門まで、スキルに合った授業で情報技術を身につける

本学の情報処理演習は、高校で情報関係の授業をあまり受けてこなかった人も無理なく習得することができるようプログラムが組まれております。基礎から高度な最新技術までを自分が希望する演習の中から選らぶことが可能です。アプリケーションの使い方からプログラミング、さらにパソコンの組み立てまで、充実した演習内容です。

| 情 報 処 理 演 習 | 演 習 内 容 | ||

|---|---|---|---|

| 入門 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS)一般レベル |

初心者対象Word、Excel基礎 | マイクロソフトOfficeの演習 目指す資格 入門: マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)一般レベル M:マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)上級レベル |

| M | マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS)上級レベル |

Word、Excel応用 | |

| D | C#、SQL | C#(オブジェクト指向プログラミング) SQL(データベース) |

C#、SQLの演習 C言語が進化したオブジェクト指向言語であるC#、およびリレーショナルデータベースの問い合わせ言語であるSQLを学びます。 |

| P1 | C言語 | C言語 基礎 | 伝統的なプログラミング言語であるC言語を用いて、データ型、演算、分岐、繰り返し、配列を学びます。P1修了者はP2で、関数、ポインタ、構造体まどを学ぶことが推奨されます。 |

| P2 | C言語 | C言語 ポインタ、構造体など | |

| H | マイコン・センサ web環境構築 |

OS(Linux)のインストール ネットワークの設定 ウェブサーバの構築 ラズベリーパイ |

サーバ構築とセンサ系システムの演習 Linux OSによるサーバ構築やネットワーク設定、ラズベリーパイによるセンサ制御などを学びます。 |

| 情 報 処 理 演 習 | 演 習 内 容 | ||

|---|---|---|---|

| 入門 | マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS)一般レベル |

初心者対象Word、Excel基礎 | マイクロソフトOfficeの演習 目指す資格 入門:マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)一般レベル M:マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS)上級レベル |

| M | マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS)上級レベル |

Word、Excel応用 | |

| D | C#、SQL | C#(オブジェクト指向プログラミング) SQL(データベース) |

C#、SQLの演習 C言語が進化したオブジェクト指向言語であるC#、 およびリレーショナルデータベースの問い合わせ言語であるSQLを学びます。 |

| P1 | C言語 | C言語 基礎 | 伝統的なプログラミング言語であるC言語を用いて、データ型、演算、分岐、繰り返し、 配列を学びます。P1修了者はP2で、関数、ポインタ、構造体まどを学ぶことが推奨されます。 |

| P2 | C言語 | C言語 ポインタ、構造体など | |

| H | マイコン・センサ web環境構築 |

OS(Linux)のインストール ネットワークの設定 ウェブサーバの構築 ラズベリーパイ |

サーバ構築とセンサ系システムの演習 Linux OSによるサーバ構築やネットワーク設定、ラズベリーパイによる センサ制御などを学びます。 |

情報システム学科 研究室紹介

安藤 篤也 研究室

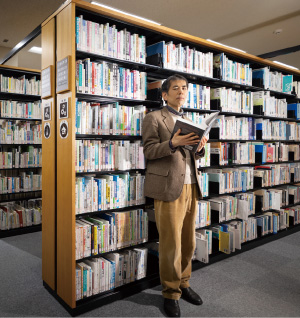

安藤篤也 教授・博士(工学)

研究開発現場の一端を伝え

学生の興味をEducareする ※Educare(養い育てる)

「無線」「アンテナ電波伝搬」「通信」。3つをテーマに「テレコミュニケーション」の講義やゼミを行っています。べースには私自身の経験があります。30年弱、NTT研究所で研究開発に携わっていました。国産初の携帯電話であるmova(ムーバ)やPHS、無線LAN、5G。携帯電話の繁明期に何をやっていたのか、研究開発現場の雰囲気なども、講義の合間に伝えています。ゼミでは、専門である携帯電話基地局アンテナの特性を3次元のCADでシミュレーションして解析したり、研究所でしていたことを伝え、研究開発現場の一端に触れてもらっています。また「数学基礎」の講義でも、非常に手応えを感じています。NTT時代、徹底的に鍛え上げられたプレゼンテーション技術を活かし、資料を自分で作成して演習形式で行ったところ、「初めて数学が分かった」「嫌いだった数学が好きになった」「高校の空白を取り戻している」などのコメントをもらっています。そもそもeducation(教育)の語源であるeducareは「養い育てる」という意味。興味を養い育てる授業やゼミをしていきたいと思っています。

ドイツから来た研究者からお土産にもらった木のおもちゃと、「アンテナ」の理論をまとめたアメリカの教科書

ドイツから来た研究者からお土産にもらった木のおもちゃと、「アンテナ」の理論をまとめたアメリカの教科書

梅原 英一 研究室

梅原英一 教授・博士(工学)

情報や社会や経営にどう活かすか

人や組織に役立つシステムを探ります

「経営情報システム」と「社会情報システム」が専門で、企業などが組織を経営するにあたり、情報をどう活用しているか、社会の中で情報がどう活かされているかを研究しています。情報システム学科の中でも経営分野に近く、情報と経営をつなぐところをテーマにしていると言ってもいいでしょう。私自身、約30年の間、野村総合研究所でプロジェクトマネージャーを務め、株のトレーディングや資産運用のシステム開発に関わってきました。そういう経験を踏まえて、人や組織に役立つシステムとは何か、一緒に考えていきたいと思います。本学の学生には、将来、プログラマーではなく、プロジェクトの指揮を取るプロジェクトマネージャーを目指してほしいと思っています。IT企業といっても、大手以外にユーザー企業の子会社、ベンチャー系とさまざま。業務内容も、プログラミングだけを請け負う会社もあれば、システム開発から導入まで、提案とともに幅広く行う会社もあります。プロジェクト運営に興味のある学生、経営と情報システムの関わりを学びたいという学生は、ぜひ研究室に来てください。

否決された大阪都市構想をTwitter(現:X)の投稿から考察した論文は、社会情報学会誌に掲載。2013年には経営情報学会から論文賞、図書館における紙出版物と電子出版物の利用者意識や行動についての研究は、日本印刷学会から表彰を受けている。

情報システム学科 教員紹介

経営情報学部(共通)

経営情報学部では、AI社会ネットワークでの経営と情報システムを学びます。

「経営」に不可欠なものは「ヒト」「モノ」「カネ」と「情報」。

「情報システム」に不可欠なものは「インターネット」「通信」「情報セキュリティ」と「AI」です。

これらの知識や技術を習得することで、AI時代において経営や情報の分野で活躍できる人材を育成します。

新しい価値を創造する

経営学科

経営学科では、経営資源である「ヒト、モノ、カネ、情報」を有効に組み合わせ、新しい価値を創造できる人材を育成します。

そのために、「経営や情報の基礎を学ぶ」「人や組織の行動を学ぶ」「物やお金の流れを学ぶ」の3つの学びを大切にしています。

社会の未来を創る

情報システム学科

情報システム学科では、社会基盤である「情報システム」について幅広く学ぶことで、情報システムをベースとしたモノづくりができる人材、情報システムを活用して未来の社会に貢献する人材を育成します。

経営情報学部の学び

経営学と情報システム学に関する基礎教育

経営情報学部では、経営・ 情報システムの両学科の学生が、経営学に関する基礎的な知識、経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)のマネジメント技術、情報システム学に関する基礎的な知識、システムの戦略的なプロセスの実践に活用できる知識や技術などを習得できるように、学部の

学部の必修科目

経営入門、AI・データサイエンス入門、統計学、基礎ゼミナール、英語

学部の共通科目

経営情報論、簿記基礎、FP特論、情報システム、情報とコンピューティング、経営管理論、情報論理、情報処理演習入門、マーケティング、財務会計論、流通論、情報論、情報セキュリティ、人工知能 など

地域連携(産官学)

新潟国際情報大学は、地域と共により良いまちづくりに貢献します。

留学(夏期セミナー)

2〜4年次を対象に、約4週間にわたりカナダのアルバータ大学で実施されます。生きた英語と最先端の情報産業を学ぶことができます。

資格を授業でサポート

経営情報学部では、学問的に高度なレベルを追求するだけでなく、社会に必要なスキルも磨きます。

授業でサポートする資格

経営関連

| 資格 | 科目 |

|---|---|

| 経営学検定 | 経営学入門、経営組織論、経営戦略論、経営管理論、マーケティング、人的資源管理 など |

| ファイナンシャル・プランニング(FP) 技能検定 |

FP特論1(3級前半に対応) FP特論2(3級後半に対応) |

| 日商簿記検定試験 | 簿記基礎(3級に対応)など |

| ビジネス会計検定試験 | 財務会計論(3級に対応)など |

情報システム関連

| 資格 | 科目 |

|---|---|

| マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS) |

情報処理演習入門(スペシャリストレベル(一般)に対応) 情報処理演習M(エキスパートレベル(上級)に対応) |

| ITパスポート | 基本情報処理演習1、基本情報処理演習2 など |

| 基本情報技術者試験 | 情報とコンピューティング、基本情報処理演習1、基本情報処理演習2 など |

| 情報セキュリティマネジメント試験 | 情報セキュリティ など |

国際社会に対応した英語教育

1年次から3年次までの継続的な英語学習の積み重ねによって、「使える英語力」を身につけることができます。

個人の習熟度に合わせて、読む・話す英語、基本的な英文法を学びます。

英語は1年次から3年次までの間、個人の習熟度に合わせてクラスを編成し、読む・話す英語、基本的な文法を学びます。さらにカナダ・アルバータ大学での夏期セミナーで生きた英語に触れたり、TOEICを通じて習得した英語力を試したりすることができます。

読む Reading

現代社会のさまざまな話題を読み、基礎的な英語読解力の向上を目指します。

1年次 英語1A、英語2A

2年次 英語3A、英語4A

3年次 英語5A、英語6A

話す Speaking

外国人教員による授業で、英語コミュニケーション能力の向上を目指します。

1年次 英語1B、英語2B

2年次 英語3B、英語4B

文法 Grammar

基本的な英文法を習得することによって、英語で読み、書き、話す能力の向上を目指します。

1年次 英語1C、英語2C

夏期セミナー カナダ留学

カナダへの留学で、生きた英語と最先端の情報産業を体験します。

2・3年次 情報英語/北米社会と情報

※2年次か3年次のどちらか1回になります。

インターンシップ

インターンシップを通じて、得た知見や経験をもとに、専門分野での知識向上、学習意欲の向上を図っていきます。

働くことで、今何をすべきかが見えてくる。

3年次の夏期休暇中に新潟県内を中心とした企業や自治体での就業体験を行います。働く現場を実際に体験することは、それぞれが目指す職業や適性を考えられる貴重なチャンスです。同時に社会人としての責任の重さや心構えを育てます。この体験がその後、卒業までの学修モチベーションを大きく高め、就職への夢をより具現化してくれます。

卒業論文

卒業論文は研究ゼミナール/卒業研究での活動を中心とした大学4年間における勉学の集大成です。

経営情報学部では卒業論文の提出が必修となっています。

学生は研究ゼミナール/卒業研究で自分の取り組むべき課題を明確にしつつ、教員の指導を受けながら研究に取り組み、その成果を卒業論文としてまとめ、発表します。

①指導教員の選択

2年次後期中に研究室訪問を行い、指導教員を選びます。

②研究課題の設定、取り組み

3・4年次の研究ゼミナール/卒業研究において研究課題を設定し、研究を進めます。

③卒業論文の執筆と発表

研究成果を卒業論文としてまとめ、卒業論文発表会で発表します。

JABEE

国際的に通用する技術者としての資質を備えていることが保証される資格です。(情報システム学科のみ)