国際文化学科

国際学部

国際学部

■ ロシア現政権によるウクライナ侵略に対する国際学部の声明(2022年4月1日)

国際社会の将来を担う人材を新潟で育成します。

国際学部は、日々深化していく国際化時代に、地域と国際社会の平和と発展のために貢献できる人材をここ新潟の地より輩出することを目的に設置されました。

国際学部の3本の教育の柱である「国際理解」「外国語」「留学」はあなたの学びに相乗効果をもたらし、あなたの能力を飛躍的に高めます。

国際理解教育とは社会科学と人文学のさまざまな方法によって世界各地域の理解をめざす教育です。

世界を理解するために必要なもう一つの方法が外国語教育です。

外国語教育の目的は相互理解のための道具を手にすることであると同時に、言語そのものを深く理解することでもあります。

そして国際理解教育と外国語教育の延長線上に留学制度があります。

留学によってあなたは、体験を伴う「知」を獲得し、その結果、それぞれの地域を理解することができるのです。

新潟で学んだ誇りを胸に、広い見識と視野、そして着実な行動力を持った、いわば「地域発の国際人」として卒業するあなたの前途には、あらゆる可能性が広がります。

国際学部の学び

国際理解と外国語の習得、そして留学を3本の柱とした教育を行い

国際社会の将来を担う人材を新潟で育成します。

3本の柱をつなぐ

3本の柱がそれぞれ補完しながら

世界を知り、肌で感じ、思いを伝達できる真の国際人へと成長させます。

世界へ思いを 伝える道具

世界を理解するための道具

外国語教育

【必修英語】CEP・英語基礎

CEPはコミュニケーションの現場で英語を使いこなせるようになるためのプログラムです。英語基礎は、高校までに学習した文法や語彙力の再確認・補強を行い、1年次に英語の基礎力、運用力を徹底的に身につけます。

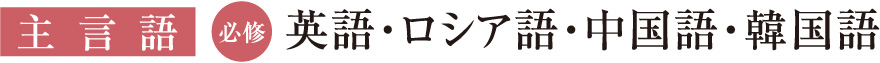

【主言語】英語・ロシア語・中国語・韓国語

全ての学生が、1年次から4つの言語のうちいずれか一つを主言語として選択します。基礎から実践的な運用が可能になるまでの力を身につけます。

世界へ思いを

伝える道具

世界を理解するための道具

外国語教育

【必修英語】CEP・英語基礎

CEPはコミュニケーションの現場で英語を使いこなせるようになるためのプログラムです。英語基礎は、高校までに学習した文法や語彙力の再確認・補強を行い、1年次に英語の基礎力、運用力を徹底的に身につけます。

【主言語】英語・ロシア語・中国語・韓国語

全ての学生が、1年次から4つの言語のうちいずれか一つを主言語として選択します。基礎から実践的な運用が可能になるまでの力を身につけます。

外国語教育

必修英語

外国語教育

必修英語

国際共通語としての英語。本当に使える語学力を身につけます。

国際学部では、外国語教育を国際理解教育の根幹と位置づけ、独自の教育プログラムを策定し、成果を上げてきました。

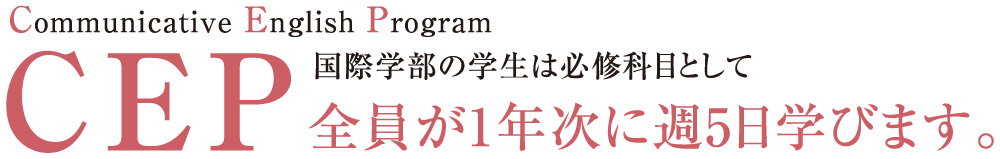

まず1年次に全員が必修英語として「CEP」と「英語基礎」を履修します。

CEP1・2では国際英語話者である教員とともに、コミュニケーションのための英語を学びます。

英語基礎1・2では高校までに身につけた英語の基礎学力の再確認・補強を日本人教員のもとでそれぞれ学びます。

これによって国際語としての英語の基礎力、運用力をしっかり身につけます。

Communicative English Program

C E P

国際学部は必修科目として

全員が1年次に週5日学びます。

英米の言語としてだけではなく、「国際共通語としての英語 English as a Lingua Franca(国際英語・ELF)」、特にアジアの言語としての英語でコミュニケーションが取れるように開発された本学独自の英語教育プログラムです。

国際英語話者である教員のもとで、徹底的に話す力、聞く力を養います。

POINT 1

マルチリンガル教員による少人数集中教育

1クラス20名程度の人数で、マルチリンガル教員が学生一人ひとりに接します。

POINT 2

自分のレベルに合ったクラスでスタート

入学時にTOEIC Bridge®により6つのクラスに分け、熟達度に合った学習を行います。

POINT 3

「多読」で英語力をアップ

小説、ノンフィクションのテキストを使い、語彙力、文法力を高めます。

英語・ロシア語・中国語・韓国語コース

外国語教育

英語・ロシア語・中国語・韓国語コース

言語についての認識の深まりは皆さんの知性を刺激し、成長させてくれます。

それは複数の言語を学ぶことでより深化し広がっていきます。

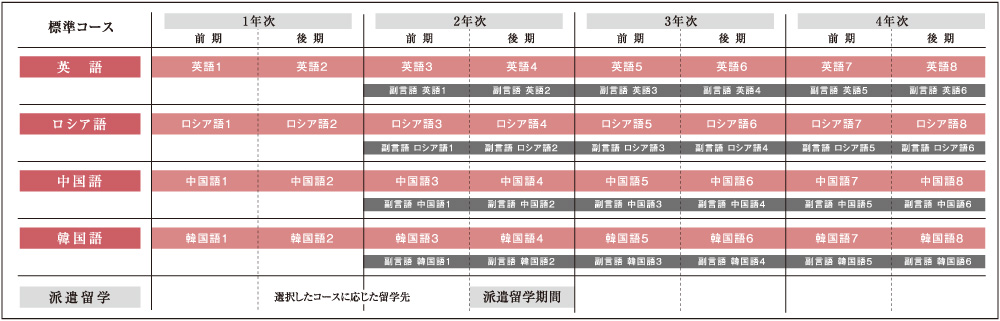

全員が1年次から必修英語と並行するかたちで、英語、ロシア語、中国語、韓国語の中から希望する一言語を選択します。それぞれの外国人教員のもとで、徹底的に話す力、聞く力を養い、国際化時代のビジネスで活躍できる力を養います。

+「主言語」に加え、もう一言語を「副言語」として選択可能(2年次前期より)

1年次から学んだ「主言語」に加えて、希望すれば2年次前期より新たにもう一つの外国語「副言語」を学ぶことができます。 例えば、1年次に「主言語」として選択したロシア語に加え、2年次前期から「副言語」として韓国語を選択でき、最長3年間しっかり学ぶことができます(学ぶ期間は任意です)。

| 標準コース | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |

| 英 語 | 英語1 | 英語2 | 英語3 | 英語4 | 英語5 | 英語6 | 英語7 | 英語8 |

| 副言語 英語1 | 副言語 英語2 | 副言語 英語3 | 副言語 英語4 | 副言語 英語5 | 副言語 英語6 | |||

| ロシア語 | ロシア語1 | ロシア語2 | ロシア語3 | ロシア語4 | ロシア語5 | ロシア語6 | ロシア語7 | ロシア語8 |

| 副言語 ロシア語1 | 副言語 ロシア語2 | 副言語 ロシア語3 | 副言語 ロシア語4 | 副言語 ロシア語5 | 副言語 ロシア語6 | |||

| 中国語 | 中国語1 | 中国語2 | 中国語3 | 中国語4 | 中国語5 | 中国語6 | 中国語7 | 中国語8 |

| 副言語 中国語1 | 副言語 中国語2 | 副言語 中国語3 | 副言語 中国語4 | 副言語 中国語5 | 副言語 中国語6 | |||

| 韓国語 | 韓国語1 | 韓国語2 | 韓国語3 | 韓国語4 | 韓国語5 | 韓国語6 | 韓国語7 | 韓国語8 |

| 副言語 韓国語1 | 副言語 韓国語2 | 副言語 韓国語3 | 副言語 韓国語4 | 副言語 韓国語5 | 副言語 韓国語6 | |||

| 派遣留学 | 選択したコースに応じた留学先 | 派遣留学期間 | ||||||

世界への知見を 広げる知識

世界のさまざまな地域を理解

国際理解教育

普段持ち歩いているスマートフォンを通して知る世界各地で生じている出来事は、遠く離れた世界のことではありません。私たちの生活と関わりをもち、私たちの行動や発言にも影響を与え、のちに形となったものが文化となり後世に伝えられる場合があります。国際学部では、そうした文化の礎になる世界各地でのさまざまな出来事を理解し、考え、これを外国語教育により発信する力を身につけることで、国際社会に参加しようとする人材の育成を目指します。

世界への知見を

広げる知識

世界のさまざまな地域を理解

国際理解教育

普段持ち歩いているスマートフォンを通して知る世界各地で生じている出来事は、遠く離れた世界のことではありません。私たちの生活と関わりをもち、私たちの行動や発言にも影響を与え、のちに形となったものが文化となり後世に伝えられる場合があります。国際学部では、そうした文化の礎になる世界各地でのさまざまな出来事を理解し、考え、これを外国語教育により発信する力を身につけることで、国際社会に参加しようとする人材の育成を目指します。

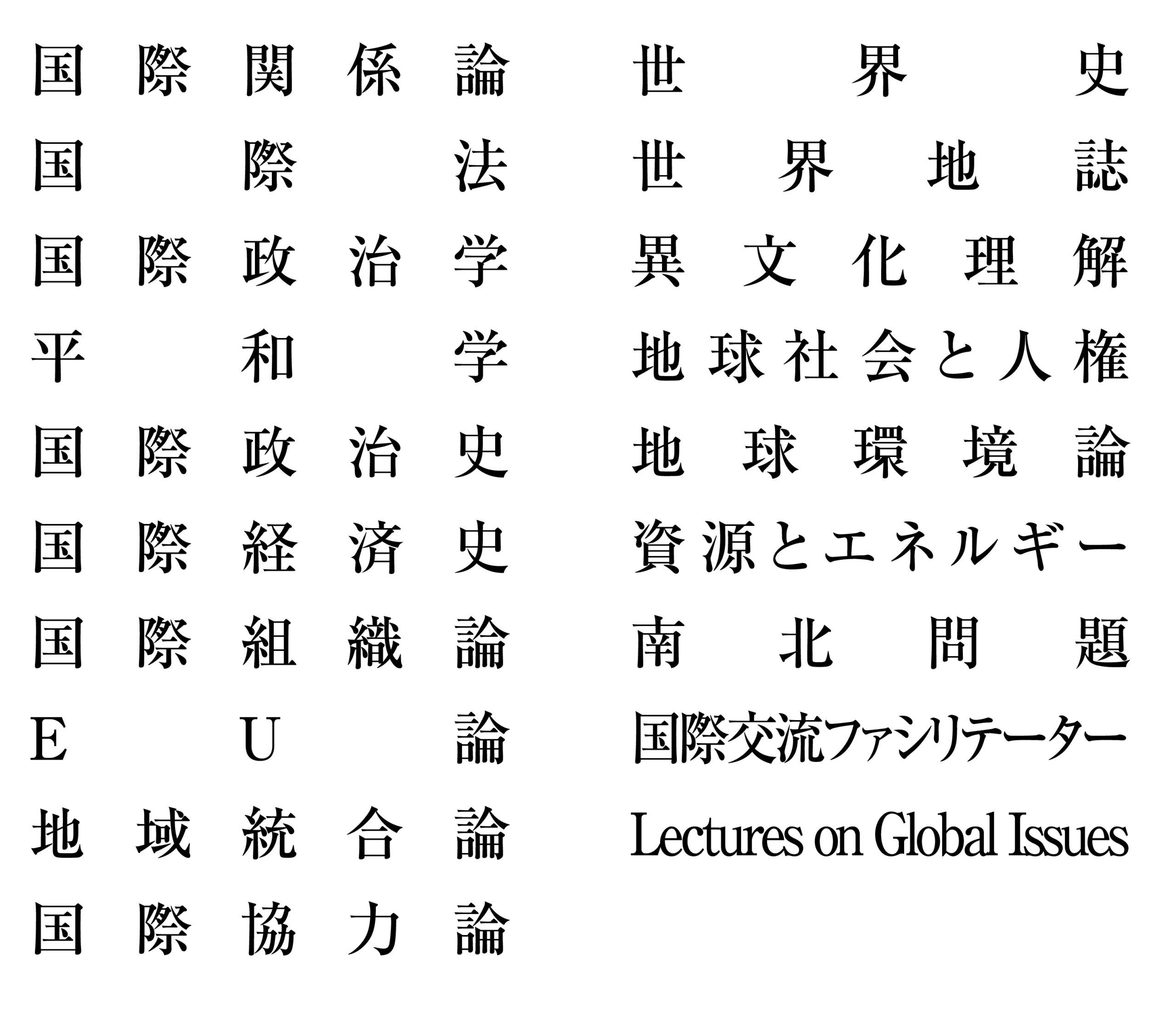

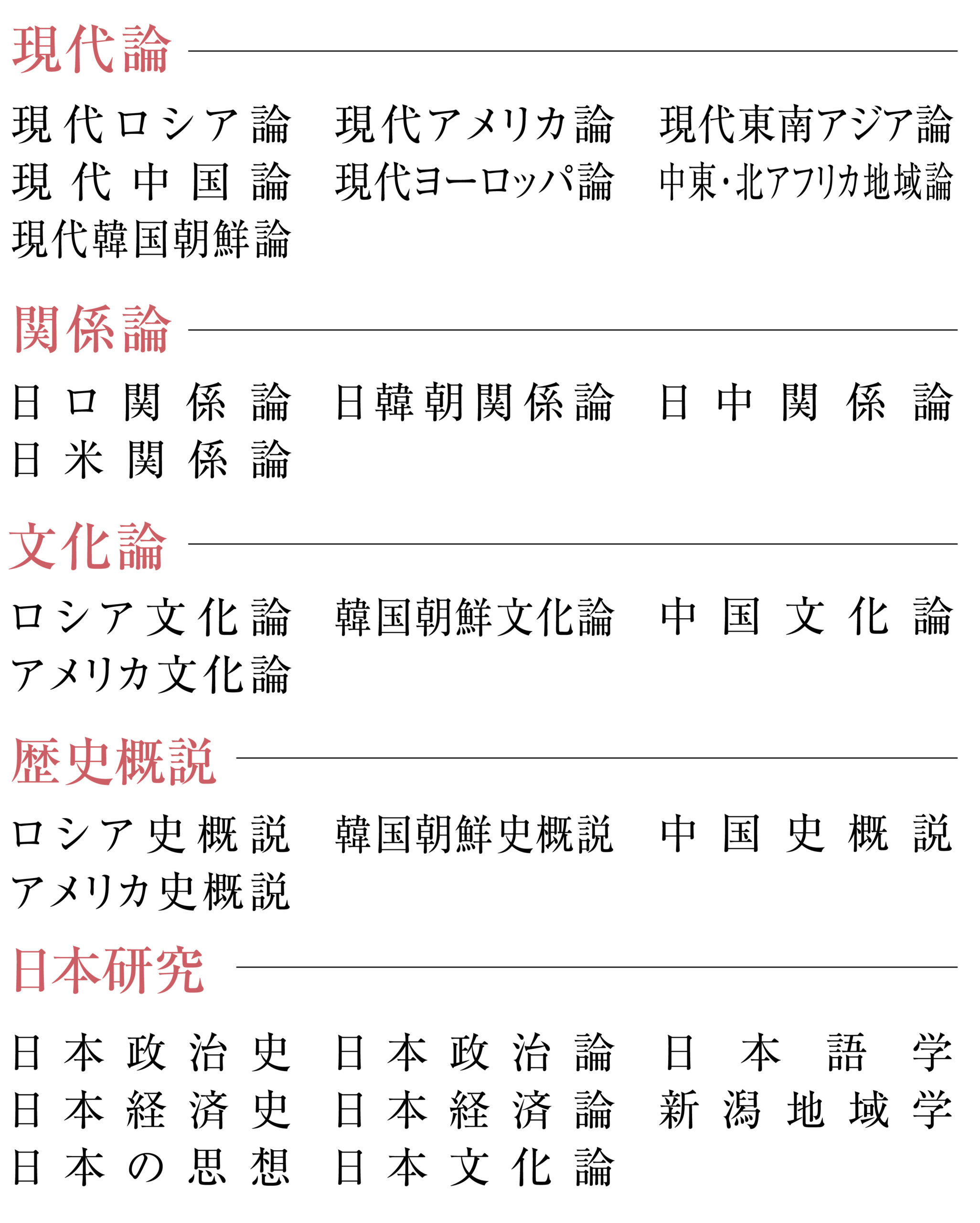

国際理解教育

世界の多様性を理解し、積極的に発言し、社会で行動する人材を育成します。

国際社会への認識を深めるために、国内外の文化科目を中心としながら政治や経済の視点も取り入れ、世界の動向に対して反応できる知識と教養が身につけられるような科目を配置しています。

国際理解のための充実した科目群

国 際 研 究

地 域 研 究

国際研究 ピックアップ科目

国際政治学

危機の時代を生きるための<現実>認識を養う

グローバルに危機が展開する現代世界で、精確に<現実>を捉える術を学びます。手段は<政治的リアリズム(現実主義)>。歴史を教師としながら、冷静で、多角的な世界認識ができる、錆びないセンスを磨きます。

国際法

これを学べば真の意味での「国際人」に!

世界の国々にとっての共通ルールである国際法について、「今」世界で起こっている具体的なトピックを素材としてじっくりと学んでいきます。世界的な視野を養うためにはぜひ学んでおきたい授業です。英語やフランス語のメディアや資料も活用します。

EU論

EUの制度を学び、欧州のデモクラシーと法の支配について考える

EUは欧州諸国家の合意によって生み出された地域統合組織です。法をつくり裁判所もあり中進国なみの予算規模を誇り単一通貨ユーロも導入しています。まるで連邦国家と見紛うほどに発展してきたこの組織には、しかし重要な問題があります。一緒に考えてみませんか。

地域研究 ピックアップ科目

現代ロシア論

果たして「近くて遠い国」なのか?

アジアとヨーロッパにまたがり、国際情勢で日本に影響を与え続けるロシア。20世紀と近年の歩みを、日常生活などから振り返り、この地域の特質や日本との相違点を考察します。

現代東南アジア論

紛争から復興し地域統合が進む東南アジアを学ぶ

東南アジアは、冷戦期にはベトナム戦争やカンボジア紛争など、有数の紛争地域でしたが、現在は、ASEANをはじめとする地域統合が進展しています。アジア・太平洋戦争、戦後賠償と援助、日系企業の進出、労働者の来日など、日本とも関係が深い東南アジアの地域形成について学びます。

日中関係論

文化交流・民間交流から学ぶ日中両国の豊かな交流関係

現在の政治的対立に関わらず、長いスパンから捉えれば日中両国の豊かな交流関係が発見できます。政治・経済的関係を背景としつつ、特に文化交流・民間交流に注目し、両国関係を長期的・多角的視点から理解しましょう。

韓国朝鮮文化論

韓国朝鮮文化を幅広く理解し異文化理解・多文化共生の大切さを学ぶ

衣食住などの生活文化、歴史、伝統芸能などを幅引く取り上げ、それぞれの変貌及び日本との関係など、<比べる>ことを視野に入れて、学習者自らが<今><自分>の視点から韓国朝鮮の「人」と「文化」への理解を深めます。

アメリカ史概説

アメリカの世界的影響は、局地的特殊な社会と文化の所産

誰もが先進的で普遍的と信じてしまうアメリカ合衆国。でも世界を巻き込むアメリカの事象は、つねに局地的かつ特殊な社会と文化の文脈から生起してきました。この相反性の歴史的な読み解きこそ「アメリカ」を知る醍醐味です。

世界への理解を 深める体験

体感し理解を深める体験

派遣留学・交換留学・短期留学

派遣留学は、1年次に選択した言語(英語・ロシア語・中国語・韓国語)に対応して、アメリカ・ラトビア・中国・韓国の提携大学に2年次後期から約半年間留学できます。留学先で取得した単位は本学の単位として認定されますので、4年で卒業できます。

また韓国、中国、台湾の大学との交換留学制度もあります。さらに長期休暇を利用した短期の留学制度(異文化研修)や海外実習も用意しています。

世界への理解を

深める体験

体感し理解を深める体験

派遣・交換・短期留学

派遣留学は、1年次に選択した言語(英語・ロシア語・中国語・韓国語)に対応して、アメリカ・ラトビア・中国・韓国の提携大学に2年次後期から約半年間留学できます。留学先で取得した単位は本学の単位として認定されますので、4年で卒業できます。

また韓国、中国、台湾の大学との交換留学制度もあります。さらに長期休暇を利用した短期の留学制度(異文化研修)や海外実習も用意しています。

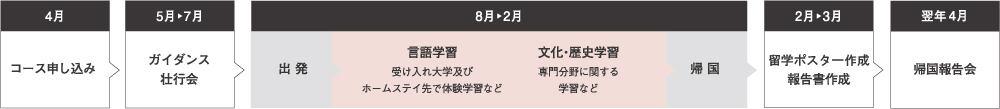

派遣留学・交換留学・短期留学制度

言語能力を向上させるとともに、異文化理解を深め国際交流の重要性を体験的に学びます。

国際学部では、希望者を対象に提携先の各大学に留学できる多様な留学制度を設けています。異国に身を置いて生活することで、語学力の飛躍的な向上はもちろん、人間的にも大きく成長します。留学での経験は、今後の人生の大きな糧となることでしょう。毎年多くの学生が、留学に参加しています。

派遣留学制度

留学しても4年で卒業

留学先での授業は本学の単位として認定されます。留学期間は2年次後期の約半年間です。

4つの大学から選べます。 2025年度派遣留学協定校

留学先はアメリカ、ラトビア、中国、韓国の4つの提携大学。どの国で学ぶかは1年次に選択する言語によって決まります。

アメリカ

セントラル・ミズーリ大学

ラトビア

ダウガフピルス大学

中国

華東師範大学

韓国

慶熙(キョンヒ)大学校

留学参加者全員に

奨学金が与えられえます。

参加者全員に本学の海外派遣留学奨学金が給付されます。(15〜40万円程度)

その他、JASSO海外留学支援制度(協定派遣)に採択されたプログラムへの給付型奨学金があります。渡航先の国・地域により支援金額が異なります。(8~11万円)

派遣留学スケジュール

4月

コース申し込み

5月~7月

ガイダンス

壮行会

8月~2月

出 発

言語学習

受け入れ大学及びホームステイ先で体験学習など

文化・歴史学習

専門分野に関する学習など

帰 国

2月~3月

留学ポスター作成

報告書作成

翌年4月

帰国報告会

言語学習

・個人の習熟度に合わせて少人数クラスが編成され、聞く、話す、読む、書くなどの各分野の授業が行われ、言語の総合的な運用能力を身につけることができます。

・各地域に関するプレゼン、討論、レポート作成など、各言語による地域研究の授業も行われます。

文化・歴史学習

・伝統的な楽器の演奏、スポーツ競技の体験、市内見学、演劇鑑賞、各種イベントヘの参加などを通じて各地域の社会や文化を多角的に体験します。

・各分野の専門家による特別講義を受講することもあります。

■留学費用

派遣留学制度を利用して提携校に留学するには、本学2年次後期学生納付金 (550,000円)のほかに、留学にかかる費用として、往復航空運賃、宿泊費、生活費等(英語コースは200万円程度、ロシア語コースは100万円程度、 中国語 ・ 韓国語コースは60~80万円程度)が参加学生の自己負担となります。ただし、参加者全員に本学から海外派遣留学奨学金 (1人あたり15~40万円程度)が給付されます。

交換留学制度

国際交流を目的とした3つの協定校との交換留学制度

留学時期は3年次以降で、留学期間は1年以内です。派遣留学制度と同様、留学先での授業は本学の単位として認定され、4年で卒業できます。派遣留学とあわせて最大1年半留学することもできます。

韓国 光云(クァンウン)大学校

1934年創立。ソウルにあり9学部を持つ総合大学。留学生の受け入れに積極的な大学です。

中国 済南大学

1948年創立。24の学部を持ち約35%は世界各国からの留学生で、とても国際色豊かな大学です。

台湾 銘伝大学

台湾・アメリカの4つの国際的なキャンパスに、約2万人の学生が在籍。多くの授業が英語で行われています。

短期留学制度(異文化研修)

長期休暇を利用し、さまざまな国で言語と文化を直接学ぶ。

長期休暇を利用し、さまざまな国でその国の言語と文化を直接学ぶことのできる実践型の留学研修プログラムです。研修先はラトビア(ロシア語)、中国、韓国、台湾、ニュージーランドにある本学提携先6大学から、各自の希望に沿って、言語や期間を自由に選択できます。言語習得のみならず、さまざまな国籍の学生とともに学び、異文化理解を深め、国際社会で活躍のできる国際性豊かな人材の育成を目的としています。履修期間は1年から4年まで言語選択問わず、自由に選択できる多言語話者育成の魅力的かつ効果的なプログラムとなっています。提携校は以下の通りです。

研修先の大学(2024年度実績)

●ラトビア:ダウガフピルス大学

●中国:北京師範大学、華東師範大学

●韓国:慶熙大学校

●台湾:銘伝大学

●ニュージーランド:国立ワイカト大学

●ラトビア:ダウガフピルス大学

●中国:北京師範大学、華東師範大学

●韓国:慶熙大学校

●台湾:銘伝大学

●ニュージーランド:国立ワイカト大学

ニュージーランド ワイカト大学

海外実習制度

夏期休暇中の海外での活動や学びを単位として認定。

海外実習制度とは、夏期休暇中に海外でのボランティア活動や企業インターンシップ等に参加した学生に「海外実習」の単位認定を行う制度です。

希望者は事前にゼミナール教員と相談し、学部に申請します。帰国後に自分の活動を報告会で発表することで「海外実習」として単位認定されます。

在学生VOICE

4年 山賀 愛美 さん

大学4年の後期から1年間、韓国へ留学します。国際学部で国際関係を学ぶなかで、私が興味をひかれたのが日韓関係でした。「韓国朝鮮史概説」「日韓朝関係論」など韓国の歴史や文化に関する授業は全て受けてそれが私のベースになっていると思います。3年の夏、日中韓の若者世代が東北アジアの融和をテーマに交流する「第19回東北アジア青少年フォーラム」に参加したときに“未来を創っていくためには過去もしっかり学ばなければいけない”と感じたことが、韓国留学を目指すきっかけになりました。私は新潟が大好きで、将来は地元に貢献したい、新潟・日本の未来を変えていきたいと思っています。それが文部科学省による官民協働の留学支援制度「トビタテ!留学JAPAN」が目指すビジョンと一致すると思い、この制度を利用しようと決めました。プレゼンテーションによる留学計画の審査があり準備は大変でしたが、「絶対にトビタテ!で韓国に留学する!」という強い気持ちで臨みました。トビタテ!での留学経験がある本学の先輩からアドバイスをもらえたことも心強かったです。留学先では、博物館でのインターンシップで韓国の歴史や文化を学びながら、大学教授のアシスタントをすることで大学の人達と交流する予定です。どちらも留学中の時間が有意義なものになるよう、本学の先生にお願いをして紹介してもらいました。新潟の未来に役立てる人になれるよう、積極的に行動し学んできたいと思います。

「第19回東北アジア青少年フォーラム」で日本文化についてプレゼンテーション

4年間の学びのプロセス

1年次

語学・国際社会を学びながら、

大学での過ごし方の基礎を身につける

国際共通語としての英語の基礎力、運用力を徹底的に身につけます。また、必修英語と並行する形で主言語を選択し、学びます。さらに、国内外の文化や政治、経済についての理解も深めていきます。基礎ゼミナールでは文献の読み方、レポートのまとめ方や発表の仕方、討論の方法等を学びます。

2年次

興味のある分野の知識を深める。

海外留学への挑戦で大きく成長

2年次からは、自分の興味・関心が高い専門分野や世界の地域・国・言語・文化について、専門科目の授業を受けより詳しく学んでいきます。希望すればもう一つの外国語「副言語」を学ぶことができクワドリリンガルへ(4か国語話せる人)の道も開けます。

後期は、希望者を対象に海外提携先の各大学に留学できる多様な留学制度を設けています。異国に身を置いて生活することで、語学力の飛躍的な向上はもちろん、人間的に大きく成長します。

3年次

専門教員の指導下で学びを深化し、発展させる

専門とする分野や国・地域が異なる複数名の専門教員の中から、個々のニーズに最もマッチする教員を選び、その教えを得ることで専門知識を深めます。他の学部や大学の講義を受講したり、学外のスピーチコンクールや通訳のボランティア活動に参加したり、専門科目や情報技術の資格取得に挑戦したりと、それまでに習得した語学能力や経験を活かしてさまざまなチャレンジをします。

4年次

卒業研究・卒業論文を完成させる

研究を発展させ、大学の学びの集大成である卒業研究・卒業論文を仕上げます。構成から論理展開、効果的な伝え方などゼミで培った知識とスキルを活かし、学びの成果とします。

学びのサポート

入学して初めて触れた韓国語。語学の上達を日々実感しています

さまざまな国の歴史や文化を学びながら、日本との共通点や異なる点を探りたいと考え、本学の国際学部を選びました。「国際関係論」や「国際協力論」といった講義では、過去にあった途上国と発展国間の戦争のことについて知り、途上国が抱えている問題をSDGsの視点で考えるなど、非常に学びが多かったです。また、国際と謳っているだけあって、外国語の指導には力が入っていると感じます。私は韓国語を専攻しましたが、これは日本語と語順が似ていることから前から興味を持っていた言語でした。最初は文字を読むことすらできませんでしたが、予習復習を続けることで成績が上がりました。韓国語の資格試験を受験してみたいと思うようになったのは、先生のおかげだと感じています。統計学の授業も、卒業論文に活用できそうなデータ分析の手法が学べました。数学的思考を使用する講義だったので楽しかったです。

4年 五十嵐 琉斗さん

トピック

クルーズ船で国際交流!通訳ボランティアに挑戦

国際クルーズ船が新潟港に寄港する際、新潟市観光推進課からの依頼を受け、NUIS TOURISM PROJECT(国際学部 佐藤泰子研究室・経営情報学部 藤田美幸研究室)が通訳ボランティアの派遣協力を実施。学生がシャトルバスガイドやアテンドガイドとして、外国人観光客に新潟市の主な名所・旧跡や観光スポットの案内等を行っています。また、2023年の「新潟市G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議」では学生ボランティアを、2024年の「ライオンズクラブ国際協会YCE事業サマーキャンプイン新潟」では通訳ボランティアを務めています。学生たちは、海外留学・在住経験を持つ語学教員の指導のもと、日常表現や会話力を磨いており、その成果を活かしています。

ゼミナール/卒業研究・卒業論文紹介

国際学部では、多様な専門分野の教員たちが個性豊かなゼミナールを全学年で開講しています。ゼミナールは少人数制かつ教員と学生の距離が近いのが特徴で、学びの意欲を実感しながら仲間と過ごす大切な時間です。1年次は、大学での学修を支える基礎を会得し、2年次からは多彩なテーマの専門的な研究に着手します。3年次からは、より高度な専門性を得るための本格研究が始まり、4年次は卒業研究に着手することで、大学での学びの集大成をめざします。

[澤口晋一 研究室]自然と共生する都市のあり方を考える

澤口ゼミは、地理学のゼミとして自然と人との共生をテーマに、地域活性化やまちづくりといったことに取り組んでいます。新潟市には潟が16残っており、なかでも大学近くには新潟市唯一のラムサール条約湿地である「佐潟」があります。また、新潟市は2022年に日本ではじめて同条約の湿地都市として国際認証されました。こうした背景から、ゼミでは国際湿地都市新潟の知名度向上とあわせて環境と共生する湿地のあり方について包括的に考えています。

毎年、県外へのフィールドワーク(実習)にも積極的に出かけて見聞を広げます。このような活動を通じて、机上で終わることなく、生きた情報を自ら入手し分析する力を身につけます。

澤口 晋一 教授

担当科目:地球環境論、資源とエネルギー、世界地誌、新潟地域学(自然と開発)、情報処理演習2

<ゼミ生の声>

長瀬 壮斗さん (2025年本学卒業)

持続可能な社会の実現に向けて再生可能エネルギーの導入が進んでいますが、太陽光発電による発電量が、電力需要を上回ることで発電量を抑制するという出力抑制が近年実施されるようになってきました。資源が無駄になっているという整合性がとれていないこの現状をどうにかできないかと考え、「出力抑制」を卒業論文のテーマに選びました。出力抑制は、発電事業者にとって経済的な損失をもたらすため、太陽光発電事業者の立場から分析を試み、アンケート調査も行いました。太陽光発電事業に取り組む企業の意識を把握することで、現状や課題がより明確に見えてきました。知識がほぼゼロの分野でしたが、文献を何冊も読んで理解を深め、先生も丁寧に指導してくださり、論文を完成させることができました。

太陽光発電のようす

[鈴木俊弘 研究室]アメリカ的人種論から国際的視野を養う

私はアメリカ研究、なかでも19世紀末から20世紀初頭における移民と人種の問題に取り組んでいます。アメリカ的な人種論がどのように成立していったのかを考えていく訳ですが、表に出ている言葉の裏に隠されている要素もあり、言葉や文脈からそうした隠された事実を汲み取ったりしていきます。アメリカを知らない人はいないでしょう。しかし、深く知っている人はというと、実は多くありません。ゼミでの学びはその隙間を埋めていく作業でもあります。アメリカの多様性やさまざまな価値観が生まれてきた背景を知ることで、これからの国際社会を見定めていく力を身につけてほしいと思います。

鈴木 俊弘 准教授

担当科目:アメリカ史概説、アメリカ文化論、現代アメリカ論、日米関係論

<ゼミ生の声>

小堺 美空さん (2025年本学卒業)

鈴木俊弘ゼミナールでは、アメリカ合衆国の近代的人種論の問題を中心に、西洋社会における人種主義形成の歴史的背景や、生活や文化活動における差別の表現について学びました。4年次の卒業論文のテーマ選定では、先生がゼミ生の関心を尊重し、丁寧にサポートしてくださいました。私はアメリカ社会文化の学びを活かし、西洋社会における近代化の問題に関心を広げ、英国社会と階級意識の問題に注目しました。特に社会の階級意識が反映されていた「中流階級層の価値観と室内装飾の方法論」に着目し、卒業研究で深く考察しました。この研究を通じて、階級・人種と社会形成のあり方を学び、異文化を歴史的視点から捉える力が身につきました。

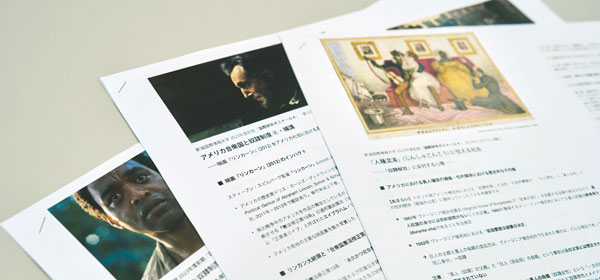

ゼミの授業で配られる資料は、アメリカ社会文化について丁寧にまとめられた鈴木先生の力作。

研究室紹介

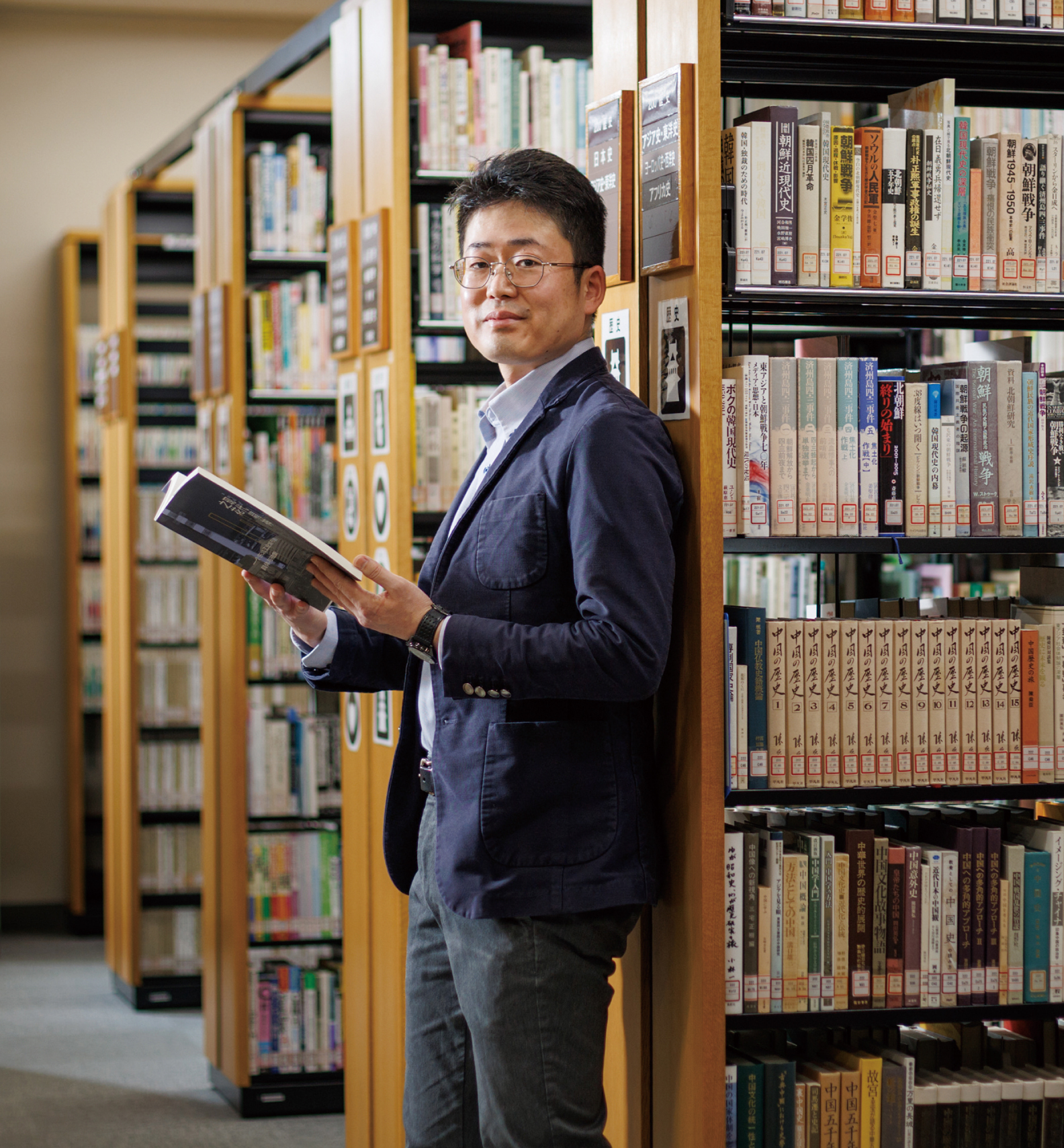

中村 貴 研究室

中村貴 准教授・博士(文学・国際文化)

「小さな歴史」から

中国の素の姿を探究

中国に関わる研究を始めたのは大学時代。漫画『キングダム』にも登場する「楚jという固の成り立ちからでした。大学院では中国の哲学を学び、その後上海にある華東師範大学に留学。対象を民俗学 に広げ、 13年間学び帰国しました。本学で担当している「中国文化論」や「日中関係論」では、上海での体験を織り交ぜながら、本やSNSでは分かり得ない中国の素の姿も伝えています。ゼミでは、中国文化と日中関係を柱にし、私自身は上海に住む日本人を研究。 約4万人いる日本人の目を通して、過去50年の間に大きく変わった上海の姿を浮かび上がらせたいと思っています。これは、教科書など が教える大きな歴史に対して、いわば小さな歴史。知られていなかった上海が見えてくるのではないかと思っています。そして、学生に強く伝えたいのは、留学に踏み出してほしいということ。旅行が「点」の体験とすれば、留学して住むことで「面」の体験ができる。「百聞は一見に 如かず」は事実です。大きな一歩と構えなくていい。半歩踏み出すつもりで気軽に。留学や中国に興味のある学生を後押ししていきます。

中国戦国時代の楚の固 の宰相、春申君の伝説を探り、なぜ彼が敵国で英雄になったのかを探った 博士論文は、中国で出版されました。

中国戦国時代の楚の固 の宰相、春申君の伝説を探り、なぜ彼が敵国で英雄になったのかを探った 博士論文は、中国で出版されました。

リューデ アンナ 研究室

リューデ・アンナ 准教授

農業をキーワードに

日本とロシアの関係を読み解く

日本とロシアの関係を、農業という視点で読み解いていきます。 農業は日々進化し、広範囲になり、IT、バイオ、6次産業などさまざ まな局面から見ることができます。しかも新潟は農業の発展地滅。 本学で、農業を軸に国際関係を見ていくことは、とても意義があると考えています。ゼミではまず日本の食糧の現状を踏まえて「食料安全保障とは何か?」を学び、意見を交換します。輸出に力を入れ て農業を拡大するロシアと、食料安全保障政策のもと、輸入が増えている日本が、農業戦略において対極にあること、その理由を知るのが第一歩です。こうした経済関係を調べる時には必ず、 数字やデータを確認します。信頼できる情報がベースにあってこそ課題も明確になり、私たちにできることが見えてくるからです。 また、農業から生まれる「食」は、誰にとっても身近です。私自身、 料理が大好きで、キッチンは化学の実験室、料理は魔法だと考え ています。食品を買う時には必ず食品表示をチェックするなど食の安全に関心がある人、食べることに興味がある人、身近なところから国際関係を見ていきましょう。

ゼミでテキストにしている『日本の食糧安全保障』。日本の食料の現状をまず知り、食料安全保障を実現するのに何が必要なのかを考えていきます。

ゼミでテキストにしている『日本の食糧安全保障』。日本の食料の現状をまず知り、食料安全保障を実現するのに何が必要なのかを考えていきます。

熊谷 卓 研究室

熊谷卓 准教授・博士(法学)

法律を「勉強する」のではなく

「自分ごと」として考えるきっかけを

「法律」と聞くと堅苦しく、取っつきにくいイメージがあるかもしれません。ただ、私たちに密接に結びついているのも事実です。特殊詐欺、成年年齢の引き下げ、LGBTQ。海外ではウクライナの戦争、韓国のBTSのメンバーの徴兵。こうしたトピック一つひとつに、国際法を含む法律や人権の問題が絡んでいて、決して人ごとではありません。当事者として「法律」を考えてほしい、そのきっかけをつくりたいと思い、授業では例えば、検察官のTVドラマなどを取り上げ、どの場面に法律が潜んでいるか、自分だったらどう対応するかを考えてもらいます。ゼミでは、私自身が国際法を専門にしていることから、英語の文献を読んだり、海外のニュースやドキュメンタリーをテキストに、日本との視点の違いを探っています。卒業論文は、学生にテーマを決めてもらっていますが、ヤングケアラーやコロナによる不登校、スクールカーストなど、学生自身が抱えてきた問題を再考し、発信する機会になっています。「勉強しよう」ではなく「1回くらい法律を考えてみよう」、そんな気持ちで「自分ごと」として法律を見ていきましょう。

卒業前に、ゼミの学生たちと撮影。クマなどの動物をあしらった「くまがいゼミ」のフラッグを学生が作ってくれました。

卒業前に、ゼミの学生たちと撮影。クマなどの動物をあしらった「くまがいゼミ」のフラッグを学生が作ってくれました。

SATO, Yasuko 研究室

佐藤泰子 講師

英語を磨いて

世界の扉を開きましょう

国際学部1年次の必修科目である英語基礎を中心に、観光英語の授業を担当しています。ベースには、私自身がアメリカ留学で学んだ「外国人に英語を教える」英語教授法のノウハウと、「なぜ日本人は英語を話せるようにならないのか?」という根本的な問いがあります。スピーキングの能力を上げるコツは2つ。留学と、生の英語を話す機会を増やすことです。留学では、提携以外の大学にも行けるよう後押ししたり、学外活動では、通訳ボランティアや英語での観光発信をフォローしたり。また、授業には留学生にティーチングアシスタントとして入ってもらい、リアルな英語に触れてもらっています。本学での留学は、選択言語の国はもちろんのこと、それ以外の国にも行くこともできます。また、留学の準備として重要な英検やTOEICの質問や相談には、いつでも応じています。研究室に掲げてあるように「Yasukoの扉は世界の扉!」。いつも研究室のドアを開けているので、英語のこと、留学のこと、試験のこと、なんでも相談に来てください。

ニュージーランドの国立ワイカト大学には、学生を引率して行くことも。ワイカト美術館の前で学生と撮影しました。

ニュージーランドの国立ワイカト大学には、学生を引率して行くことも。ワイカト美術館の前で学生と撮影しました。

瀬戸 裕之 研究室

瀬戸裕之 准教授・博士(学術)

「もう一つの視点」を養い

東南アジアや国際関係を捉え直す

タイ、インドネシア、ベトナム。こうした国々から、どんなことをイメージしますか?貧困、あるいは支援の対象でしょうか。しかし30年前と異なって東南アジアの国々は経済発展を遂げ、国際関係の中でも重要な位置を占め、日本にとって対等なパートナーになりつつあります。世界を「南北」という軸で考えても、かつては北が先進国、南が途上国でしたが、後者は新興国として、その独自性や中立外交で注目されています。担当している「現代東南アジア論」「南北問題」の授業やゼミでは、歴史を踏まえつつ現在の東南アジアを伝え、いわゆる「大国」ではなく中小国から国際関係を見るという視点を養います。こうした見方は、若い学生こそ、得やすいのではないでしょうか。アルバイト先などで、東南アジアの学生に触れる機会も増えているでしょうし、先入観がないことから、”強者-弱者”という古い関係性にも縛られないからです。「もう一つの視点」を持つことで、国際関係も社会の見方も変わります。社会に出る前に、学びを通して複合的な視点を身につけましょう。

専門とするラオスを含め、東南アジアの戦争と社会の関係について共同研究、その成果をまとめた著作(右)と最近、関わった東南アジア政治に関する書籍(左)。

専門とするラオスを含め、東南アジアの戦争と社会の関係について共同研究、その成果をまとめた著作(右)と最近、関わった東南アジア政治に関する書籍(左)。

藤本 直生 研究室

藤本直生 准教授

ゼミでは、映画やドラマをテキストに

セリフから文化と社会を読み解きます

映画やドラマで交わされる何気ない会話には、さまざまな情報や社会のあり方が映し出されています。国、地域、民族、年齢、階級、ジェンダー。男性と女性では、使う言葉が異なる国も少なくありません。社会の中でどう言葉が使われているか、文化を通して言語を読み解くのが「社会言語学」です。ゼミでは、海外や日本の映画を取り上げて、登場人物のセリフから人間関係や人物の背景を分析しています。ゼミの進行も英語ですが、最終的には、英語で卒業論文を書くのが目標です。さらに発表の際には、スウェーデン・ダーラナ大学の日本語学科の学生たちにオンラインで参観してもらい、意見交換も行います。「英語で論文」と聞くと、ハードルが高いと思われるかもしれませんが、1年次の援業からライティングの力を養い、徐々にレベルを上げていくので大丈夫です。今年も、ゼミの学生は全員、目標をクリアし、達成感を持って卒業していきました。何より、自分に自信がつきます。「英語で成果を上げたい」という学生は藤本ゼミへ。楽しく、一緒にスキルアップしましょう。

公立の学校に配布されるALT(外国語指導助手)と担当教員が協働する「チームティーチング」も研究テーマ。英語でまとめた論文を、2020年にイギリスの出版社から発刊した。同じ内容のソフトカバーも出版予定。

公立の学校に配布されるALT(外国語指導助手)と担当教員が協働する「チームティーチング」も研究テーマ。英語でまとめた論文を、2020年にイギリスの出版社から発刊した。同じ内容のソフトカバーも出版予定。